Contents

第1章 原状回復にかかるガイドライン

原状回復にかかるトラブルの未然防止

本ガイドラインは、原状回復にかかるトラブルの未然防止と迅速な解決のための方策として、まず、賃借人の原状回復義務とは何かを明らかにし、それに基づいて賃貸人・賃借人の負担割合のあり方をできるだけ具体的に示すことが必要であるという観点から、原状回復にかかるガイドラインを作成したものである。

しかし、ガイドラインは、あくまで負担割合等についての一般的な基準を示したものであり、法的な拘束力を持つものでもないことから、ガイドラインのほかに原状回復にかかるトラブルの未然防止となりうるような実務的な方策も必要である。

そこで、賃貸借契約の「出口」すなわち退去時の問題と捉えられがちである原状回復の問題を、「入口」すなわち入居時の問題として捉えることを念頭において、入退去時の物件の確認等のあり方、契約締結時の契約条件の開示をまず具体的に示すこととした。

こうした対応策を的確に採り入れ、賃貸人が賃借人に対して原状回復に関する内容の説明を十分に行うとともに、賃貸人と賃借人の双方が原状回復に対する正しい認識を共有することにより、原状回復にかかるトラブルの未然防止が効果的になされることが期待される。

物件の確認の徹底

原状回復をめぐるトラブルの大きな原因として、入居時及び退去時における損耗等の有無など、物件の確認が不十分であることがあげられる。著しく短期の賃貸借でない限り、入居時において退去の際のことまで想定することは困難であるという実態があるが、更新が前提(定期借家契約の場合は合意により再契約が可能)であり、長期にわたることが一般的な居住用建物の賃貸借契約においては、当事者間の記憶だけではあいまいとなり、損耗等の箇所、発生の時期など事実関係の有無等をめぐってトラブルになりやすい。

このため、事実関係を明確にし、トラブルを未然に防止するため、入居時及び退去時に次項のようなチェックリストを作成し、部位ごとの損耗等の状況や原状回復の内容について、当事者が立会いのうえ十分に確認することが必要であると考えられる。この場合、損耗等の箇所、程度についてよりわかりやすく、当事者間の認識の差を少なくするためには、具体的な損耗の箇所や程度といった物件の状況を平面図に記入したり、写真を撮るなどのビジュアルな手段を併せて活用することも重要である。

なお、こうしたチェックリストなどは、後日トラブルとなり、訴訟等に発展した場合でも証拠資料になりうるため、迅速な解決のためにも有効であると考えられる。

原状回復に関する契約条件等の開示

現行、賃貸借における原状回復に関する契約条件等の開示については、特に法的な規制はなされていない。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が賃貸借の代理、媒介を行う場合、重要事説明項目として、解約時の敷金等の精算に関する事項の説明が義務付けられているが、契約時にその内容が決定していない場合には、その旨説明すればよいこととなっている。

ところで、原状回復にかかる費用は、入居当初には発生しないものの、いずれ賃借人が一定に負担する可能性のあるものであり、賃料や敷金などと同様にその内容、金額等の条件によっては、賃貸借契約締結の重要な判断材料となる可能性がある。こうしたことからも、原状回復の問題は、単に契約終了時だけでなく、賃貸借契約当初の問題としてとらえる必要がある。

このため、賃貸人・賃借人の修繕負担、賃借人の負担範囲、原状回復工事施工目安単価などを明記している原状回復条件を契約書に添付し、賃貸人と賃借人の双方が原状回復条件についてあらかじめ合意しておくことが重要である。その際の様式については、別表3(P.25 参照)を参考に積極的に活用されることが望ましい。なお、原状回復工事施工目安単価は、あくまでも目安として把握可能な単価について、可能な限り記述していくことが望まれるものであり、「例外としての特約」の内容としては、例えば、「クロス張替費用(居室内でのペット飼育を認めるため)」などが想定される。

(1) 賃貸借契約締結時における契約条件の開示等について

① 賃貸借契約書は「賃貸住宅標準契約書」(以下「標準契約書」という。)や本ガイドラインの示す一般的な基準を参考に作成されているが、一部ではこれ以外の契約書も使われている。いずれの契約書であれ、その内容については、賃貸人・賃借人双方の十分な認識のもとで合意したものでなければならない。一般に、賃貸借契約書は、貸手側で作成することが多いことから、トラブルを予防する観点からは、賃貸人は、賃借人に対して、本ガイドラインを参考に、明け渡しの際の原状回復の内容等を具体的に契約前に開示し、賃借人の十分な確認を得たうえで、双方の合意により契約事項として取り決める必要がある。

② 宅地建物取引業者が賃貸借を媒介・代理をするとき、当該業者は、重要事項説明における「解約時の敷金等の精算に関する事項」には、原状回復にかかる事項が含まれるものであることを認識しておく必要がある。

さらに、賃貸借契約書の作成に際し、原状回復の内容等について、標準契約書や本ガイドライン等を参考にしてその作成を行い、そのうえで、媒介・代理をする宅地建物取引業者は、重要事項及び契約事項として契約当事者に十分に説明することが望まれる。

(2) 特約について

賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。

【賃借人に特別の負担を課す特約の要件】

① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること

② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて

認識していること

③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

特に、最高裁判例では、「建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗及び経年変化についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗及び経年変化の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の通常損耗補修特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である」との判断が示されている。

また、消費者契約法では、その第 9 条 1 項 1 号で「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額の予定」等について、「平均的な損害の額を超えるもの」はその超える部分で無効であること、同法10 条で「民法、商法」等による場合に比し、「消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」と規定されている。

したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。

なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。

(3) 物件・設備の使用上の注意・留意事項の周知について

賃貸住宅の居住ルールなどについては、「使用細則」、「入居のしおり」などによって周知されている場合が多いが、その際に、原状回復に関係する物件・設備についての使用上の注意・留意事項についてもあわせて周知することが、原状回復にかかるトラブルの未然防止にも役立つものと考えられる。具体的には、用法の順守、日常的な手入れや清掃等の善管注意義務、設備の使用上の注意事項などを盛り込み、周知することが考えられる。

契約の終了に伴う原状回復義務の考え方

賃借人の原状回復義務とは何か

(1) 標準契約書の考え方

標準契約書では、建物の損耗等を次の 2 つに区分している

① 賃借人の通常の使用により生ずる損耗

② 賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗

これらについて、標準契約書は、①については賃借人は原状回復義務がないと定め、②について

は賃借人に原状回復義務があると定めている。したがって、損耗等を補修・修繕する場合の費用に

ついては、①については賃貸人が負担することになり、②については賃借人が負担することになる。

なお、原状回復の内容・方法、①と②すなわち通常損耗分とそれ以外の区分については当事者間

の協議事項とされている。

(2) 本ガイドラインの考え方

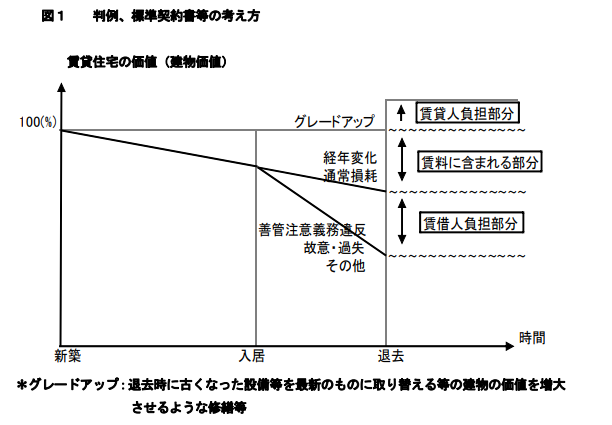

本ガイドラインでは、建物の損耗等を建物価値の減少と位置づけ、負担割合等のあり方を検討す

るにあたり、理解しやすいように損耗等を次の 3 つに区分した。

表1 建物価値の減少の考え方

①―A 建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)

①―B 賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)

② 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等

このうち、本ガイドラインでは②を念頭に置いて、原状回復を次のように定義した。

表2 原状回復の定義

原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、

善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること

したがって、損耗等を補修・修繕する場合の費用については、②の賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等について、賃借人が負担すべき費用と考え、他方、例えば次の入居者を確保する目的で行う設備の交換、化粧直しなどのリフォームについては、①-A、①-Bの経年変化及び通常使用による損耗等の修繕であり、賃貸人が負担すべきと考えた。

このほかにも、震災等の不可抗力による損耗、上階の居住者など該当賃借人と無関係な第三者がもたらした損耗等が考えられるが、これらについては、賃借人が負担すべきものでないことは当然である。

建物の損耗等について

前述のように、建物価値の減少にあたる損耗等を分類し、定義しても、結局は具体の損耗等が表1①-Aの「経年変化」または①-Bの「通常損耗」に該当するのか、表1②の「故意・過失、善管注意義務違反等による損耗等」に該当するのかが判然としていないと、原状回復をめぐるトラブルの未然防止・解決には役立たない。

標準契約書の解説等では、通常損耗について、具体的な事例として畳の日焼け等を示すにとどまっているが、そもそも、生活スタイルの多様化等により、「通常の使用」といってもその範囲はきわめて広く、判断基準そのものを定義することは困難である(図1)。

そこで、本ガイドラインでは、国民生活センター等における個別具体の苦情・相談事例の中で、通常損耗か否かの判断でトラブルになりやすいと考えられるものを取り上げて検討し、一定の判断を加えることとした。

賃借人の負担について

(1) 賃借人の負担対象事象

上記区分による建物価値の減少に対する修繕等の費用の負担者は、次のとおりとなる。

A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるものは、「経年変化」か「通常損耗」であり、これらは賃貸借契約の性質上、賃貸借契約期間中の賃料でカバーされてきたはずのものである。したがって、賃借人はこれらを修繕等する義務を負わず、この場合の費用は賃貸人が負担することとなる。

A(+G):賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生するものについては、上記のように、賃貸借契約期間中の賃料でカバーされてきたはずのものであり、賃借人は修繕等をする義務を負わないのであるから、まして建物価値を増大させるような修繕等(例えば、古くなった設備等を最新のものに取り替えるとか、居室をあたかも新築のような状態にするためにクリーニングを実施する等、Aに区分されるような建物価値の減少を補ってなお余りあるような修繕等)をする義務を負うことはない。したがって、この場合の費用についても賃貸人が負担することとなる。

B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、「故意・過失、善管注意義務違反等による損耗等」を含むこともあり、もはや通常の使用により生ずる損耗とはいえない。したがって、賃借人には原状回復義務が発生し、賃借人が負担すべき費用の検討が必要になる。

A(+B):賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生するものであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗が発生・拡大したと考えられるものは、損耗の拡大について、賃借人に善管注意義務違反等があると考えられる。したがって、賃借人には原状回復義務が発生し、賃借人が負担すべき費用の検討が必要になる。

なお、これらの区分は、あくまで一般的な事例を想定したものであり、個々の事象においては、Aに区分されるようなものであっても、損耗の程度等により実体上Bまたはそれに近いものとして判断され、賃借人に原状回復義務が発生すると思われるものもある。したがって、こうした損耗の程度を考慮し、賃借人の負担割合等についてより詳細に決定することも可能と考えられる。

しかしながら、現時点においては、損耗等の状況や度合いから負担割合を客観的・合理的に導き出すことができ、かつ、社会的にもコンセンサスの得られた基準等が存在していないこと、また、あまりにも詳細な基準は実務的にも煩雑となり、現実的でないことから、本ガイドラインにおいては、程度の差に基づく詳細な負担割合の算定は行っていない。

(2) 経過年数の考え方の導入

① 経過年数

上記のように、事例区分BやA(+B)の場合には、賃借人に原状回復義務が発生し、賃借人が負担する費用の検討が必要になるが、この場合に修繕等の費用の全額を賃借人が当然に負担することにはならないと考えられる。

なぜなら、Bの場合であっても、経年変化・通常損耗は必ず前提になっており、経年変化・通常損耗の分は、賃借人は賃料として支払ってきているところで、賃借人が明け渡し時に負担すべき費用にならないはずである。したがって、このような分まで賃借人が明け渡しに際して負担しなければならないとすると、経年変化・通常損耗の分が賃貸借契約期間中と明け渡し時とで二重に評価されることになるため、賃貸人と賃借人間の費用負担の配分について合理性を欠くことになる。

また、実質的にも、賃借人が経過年数1年で毀損させた場合と経過年数10年で毀損させた場合を比較すると、後者の場合は前者の場合よりも大きな経年変化・通常損耗があるはずであり、この場合に修繕費の負担が同じであるというのでは賃借人相互の公平をも欠くことになる。そこで、賃借人の負担については、建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させることとするのが適当である。

経過年数による減価割合については、従前より「法人税法」(昭和40年3月31日法律第34号)及び「法人税法施行令」(昭和40年3月31日政令第97号)における減価償却資産の考え方を採用するとともに、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号) における経過年数による減価割合を参考にして、償却年数経過後の残存価値は10%となるようにして賃借人の負担を決定してきた。しかしながら、平成19年の税制改正によって残存価値が廃止され、耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できるようになったことを踏まえ、例えば、カーペットの場合、償却年数は、6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を描いて経過年数により賃借人の負担を決定する。よって、年数が経つほど賃借人の負担割合は減少することとなる(図3)。

なお、経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、賃借人は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っていることは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要がある。

具体的には、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す、例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがあるものである。

② 入居年数による代替

経過年数の考え方を導入した場合、新築物件の賃貸借契約ではない場合には、実務上の問題が生じる。すなわち、設備等によって補修・交換の実施時期はまちまちであり、それらの履歴を賃貸人や管理業者等が完全に把握しているケースは少ないこと、入居時に経過年数を示されても賃借人としては確認できないことである。他方、賃借人がその物件に何年住んだのかという入居年数は、契約当事者にとっても管理業者等にとっても明確でわかりやすい。

そこで本ガイドラインでは、経過年数のグラフを、入居年数で代替する方式を採用することとした。この場合、入居時点の設備等の状況は、必ずしも価値100%のものばかりではないので、その状況に合わせて経過年数のグラフを下方にシフトさせて使用することとする(図4)。

入居時点の状態でグラフの出発点をどこにするかは、契約当事者が確認のうえ、予め協議して決定することが適当である。例えば、入居直前に設備等の交換を行った場合には、グラフは価値100%が出発点となるが、そうでない場合には、当該賃貸住宅の建築後経過年数や個々の損耗等を勘案して1円を下限に適宜グラフを決定することとなる。

なお、賃借人は賃貸物を善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っていることは前述

①の考え方と同様である。

③ 経過年数(入居年数)を考慮しないもの

もっとも、建物本体と同様に長期間の使用に耐えられる部位であって、部分補修が可能な部位、例えば、フローリング等の部分補修については、経過年数を考慮することにはなじまないと考えられる。なぜなら、部分補修としたうえに形式的に経過年数を考慮すると、賃貸人にとっては不合理な結果となるからである。

フローリングを例にとると、補修を部分的に行ったとしても、将来的には全体的に張替えるのが一般的であり、部分補修がなされたからといって、フローリング全体としての価値が高まったと評価できるものではない(つぎはぎの状態になる)。よって、部分補修の費用全額を賃借人が負担しても、賃貸人が当該時点におけるフローリングの価値(経年変化や通常損耗による減少を考慮した価値)を超える利益を獲得することにはならないので、経過年数を考慮する必要はない。むしろ、形式的に経過年数を考慮すると、部分補修の前後を通じてフローリングの価値は同等であると評価できるのに、賃貸人が費用の負担を強いられるという意味で不合理である。したがって、こうした部位等については、経過年数を考慮せず、部分補修費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当であると考えられる。(なお、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング全体を張り替えた場合は、経過年数を考慮するのが適当である。)

また、襖紙や障子紙、畳表といったものは、消耗品としての性格が強く、毀損の軽重にかかわらず価値の減少が大きいため、減価償却資産の考え方を取り入れることにはなじまないことから、経過年数を考慮せず、張替え等の費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当であると考えられる。(減価償却資産のうち、使用可能期間が 1 年未満のもの又は取得価額が 10 万円未満のものなどは「消耗品」とし、減価償却ではなく必要経費として処理することができるとされている。)

(3) 賃借人の負担対象範囲

① 基本的な考え方

原状回復は、毀損部分の復旧であることから、可能な限り毀損部分に限定し、毀損部分の補修工事が可能な最低限度を施工単位とすることを基本とする。したがって、賃借人に原状回復義務がある場合の費用負担についても、補修工事が最低限可能な施工単位に基づく補修費用相当分が負担対象範囲の基本となる。

② 毀損部分と補修箇所にギャップがある場合

賃借人の負担対象範囲で問題となるのが、毀損部分と補修工事施工箇所にギャップがあるケースである。例えば、壁等のクロスの場合、毀損箇所が一部であっても他の面との色や模様あわせを実施しないと商品価値を維持できない場合があることから、毀損部分だけでなく部屋全体の張替えを行うことが多い。

この場合に問題となるのが、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反による損耗・毀損を復旧すること」である原状回復の観点から、賃借人にどのような範囲でクロスの張替え義務があるとするかということである。この点、当該部屋全体のクロスの色や模様が一致していないからといって、賃貸借の目的物となりえないというものではなく、当該部屋全体のクロスの色・模様を一致させるのは、賃貸物件としての商品価値の維持・増大という側面が大きいというべきで、その意味ではいわゆるグレードアップに相当する部分が含まれると考えられる。したがって、当該部屋全体のクロスの張替えを賃借人の義務とすると、原状回復以上の利益を賃貸人が得ることとなり、妥当ではない。

他方、毀損部分のみのクロスの張替えが技術的には可能であっても、その部分の張替えが明確に判別できるような状態になり、このような状態では、建物価値の減少を復旧できておらず、賃借人としての原状回復義務を十分果たしたとはいえないとも考えられる。したがって、クロス張替えの場合、毀損箇所を含む一面分の張替費用を、毀損等を発生させた賃借人の負担とすることが妥当と考えられる(このように賃借人の負担範囲を大きくしても、経過年数を考慮すれば、金銭的な負担は不当なものとはならないと考えられる)。

このように毀損部分と補修箇所に大きな差異が生じるような場合は、補修工事の最低施工可能範囲、原状回復による賃貸人の利得及び賃借人の負担を勘案し、当事者間で不公平とならないようにすべきである(別表2)。

別表3 契約書に添付する原状回復の条件に関する様式